|

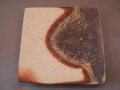

もう手に入らないと言われる観音土の表情を醸すボタモチが大小あり、見事な火色が出ています。 |

|

|

|

観音土の土味を楽しむ逸品です |

|

黒胡麻がたっぷりかかっているので、ボタモチがくっきり出ています。焼き締まり感が出ています。あばた高台です。 |

|

一部に細い胡麻がうっすらかかり、全体的に観音土の味を活かした焼きになっています。火色が育つと見事な艶が出てきます。育てる楽しみがある六郎徳利の醍醐味を楽しめます。あばた高台です。 |

|

全体に細い胡麻がかかり、一部メロン肌も見られます。ボタモチで抜けた部分の火色は美しく、石ハゼが見られます。この形としては中振りの部類になります。 |

|

くつ形の口に細い黄胡麻がかかっています。全体的火色がかり観音土の味わいが楽しめます。側面に小さな窯きずがありますが、これも表情の一つとなります。 |

|

正面に胡麻がたっぷりかかり、裏正面はボタモチで中村家の観音土を活かした焼き上がりで、六郎徳利の特徴が充分味わえます。 |

|

小振りのかすかにメロン肌の出たしぶい徳利です。火色が美しく育つ楽しみな一品です。あばた高台です。独り酒を楽しめる逸品です。 |

|

「肩衝茶入の陶秀」と云われるように、メリハリの効いた肩で薄く繊細なロクロ引きに、細い黄ゴマが品よく流れて土味を浮き上がらせています。虫食い牙蓋の茶入れは、陶秀先生の最高級品です。 |

|

ころがしの荒々しい灰被りと、渋い釉の流れの二つのボタモチの火色の華やぎと、多彩な表情を持った最高作品です。ダイナミックな焼きを計算した控え目な4つのるい座で口元をしめる作行きは見事の一言につきます。 |

|

口から肩下にかけ、かせ胡麻がかかり、胴から底部は荒い胡麻と2箇所に火色のボタモチが出ています。かせ胡麻とボタモチ・荒い胡麻のバランスが素晴らしいです。 |

|

うっすらと掛かった灰はメロン肌を醸し、火色のボタモチはしっとりとした落ち着きがあります。高台は一気に仕上がり口の締めは作者の素朴な力強さが出ています。外は華やかで変化に富み、見込みは渋く焼き締まっています。 |

|

かせた灰被りに、火色に抜けた観音土の風合いが、父・六郎先生の編み出された窯焚きと火を止める微妙な瞬間を受け継いだ中村家独特の仕上がりになっています。口造りが最高です。 |

|

しっとりとした火色に艶のある火ダスキがかかり、華やかなぐい呑に育つでしょう。糸切高台は竹節型に仕上げてあるので径より高く見え、手によく馴染みます。 |

|

正面の黒ゴマ・火色、裏正面の桟切り、高台脇にゴマと外回りに見どころが多い作品です。 |

|

ロクロ目を活かした小振りの徳利です。 |

|

ボタモチに抜けた周囲に黒ゴマが掛かり、桟切りに発色しています。 |

|

繊細なロクロ技術が冴え、美しいフォルムを作っていて作者の技が味わえます。 |

|

前面は細かいゴマが掛かり、裏正面は金彩のかかった火ダスキが出ています。 |

|

アバタ高台の備前最高の観音土を活かした火色を楽しめる焼き上がりです。 |

|

作者が得意とする三足徳利です。裏正面には火色が出ています。 |

|

カセ胡麻・メロン肌の味わえる細かい胡麻が出ています。肩から胡麻の抜けた2ケ所は紫蘇色が美しく出ています。ころがしなので底にも細かい胡麻が一面に被っています。安定感のある一品で、個展用作品です。 |

|

正面・口端は渋い胡麻が掛かり、裏正面はダイナミックに火色が抜けています。一部メロン肌になっています。金重家の伝統である古備前の佇まいが味わえる一品です。個展用作品です。 |

|

正面・高台内に黄胡麻、見込・裏正面は火色が出ています。見込みは使い込みでつやが期待できます。糸切高台です。 |

|

口端から見込に黒胡麻が掛かり渋いですが、胴は火色があざやかで対照的雰囲気が出ています。火色の部分は使い込むとつやが育ってくる一品です。 |

|

見込みと4カ所に火色が出、口端には細かい灰が掛かっています。小振りですが変化が全面に出ています。糸切高台です。 |

|

正面に黄胡麻、見込・口端も薄く灰が掛かっています。裏正面はつやのある火色が出ています。糸切高台です。 |

|

首が長くメロン肌も多く出ています。底を含めて火色の見所が4カ所出ています。こちらも個展用作品です。 |

|

小振りな徳利ですが、腰のふくらみが風格を出しています。肩から下に細いヘラ目が入っていて変化があります。正面は全体に細い黄胡麻、裏正面は素地の味わいと火色が楽しめる片身替りの一品です。作りに遊びがあって楽しい一品です。 |

|

観音土のぐい呑は使う程にしっとりと緋色が育ちます。飲みやすい口造りです。 |

|

正面、裏正面にヘラ目が縦に入り腰をしめて持ちやすくしてあります。薄作りで軽い作品です。中村六郎先生の唯一の女性のお弟子さんですが、アイガー、マッターホルン、モンブランを踏破した活力のある作家です。 |

|

強烈な胡麻が掛かり、今窯から出したと言わんばかりの胡麻です。使い込んでまろやかにして下さい。 |

|

正面はかせ胡麻、裏正面は緋色の走った紫蘇色が出ています。使い込むと素晴らしい紫蘇色になると思われます。口は細かい胡麻が掛かっていますが、茶巾が引っ掛かるほどではありません。素直な作りですが、焼きで見る一品です。 |

|

白と黒のインパクトのある練り込みを緋襷で強調した作者考案のデザイン皿です。 |

|

力強く面取りし呉須と黒土で表情をつけた見事なぐい呑です。よく焼き締まっています。造形力を楽しめる一品です。 |

|

しっかり焼き締りワラが酸化により白っぽく発色しています。深めの形は持ちやすく、湯呑みとしても使えそうです。 |

|

自然練り込みのぐい呑です。この作品は練り込みが鮮明に出ています。ベタ底です。 |

|

自然練り込みの緋襷ぐい呑です。口周り緋色は艶があり練り込みの土の対比が面白く、使い込むと土味も艶を出し育ってゆくでしょう。碁笥底(ごけぞこ)高台です。 |

|

3本のヘラ目で口が楕円になっています。正面に黄胡麻、向正面の見込みにも黄胡麻が掛かっています。型番380のぐい呑みと比較すると少し渋い感じです。 |

|

4本のヘラ目が入っていて、全体に火ダスキが出て正面と向正面の口に黄胡麻が掛かっています。口作りはぽってりとしていますが飲みやすくカットされています。緋色が素晴らしく華やかです。 |

|

正面は全体に胡麻が掛かり、裏は火ダスキですが緋色がすばらしいです。どっしりとした作品で、アバタ高台です。 |

|

面取り足付き徳利です。正面はころがしなので足の裏までたっぷりと灰が流れています。裏正面は火色と火ダスキが華やかに雰囲気を変えています。口は楕円につまんであります。 |

|

火ダスキに正面のみ胡麻が掛かっています。ろくろ造りの冴えた一品です。アバタ高台です。 |

|

正面・裏正面に口を楕円にする為一本ずつヘラ目が入り、腰から口に向けて一回り細く絞った形なので安定感があります。耳付けは一気に押さえた作者の本分が発揮され勢いがあります。見所は耳付けです。細い上部は火色、腰から下は桟切で、糸底です。 |

|

口から肩・腰へとたっぷりと灰が掛かり、流れ胡麻の味わいは最高です。流れ胡麻を通して土味も美しく、しっかり焼き締まった超一級品です。アバタ高台です。 |

|

縦に緋襷が二本入り、肩は素晴らしく発色した緋色に細い胡麻が掛かっています。軽くて底はアバタになっています。艶と緋色の育つ一品です。最新作です。 |

|

ねじり面取りをしたぐい呑で少し金彩が出ています。ロクロの技に加えねじり面取りをした手の暖かみのある造りです。使い込むと金彩がますます映えてくるでしょう。 |

|

ふせ焼きで正面にしっかり胡麻が流れ、裏正面には桟切りが出ています。細かい土で作ってありますので見込みも口端も滑らかで扱いやすいと思います。炎の流れが美しく出ています。 |

|

ゆず肌にボタモチが緋色にグラデーションに抜けています。水に濡らして最高の緋色だと真先生も云っておられました。上品な花入れです。口径は7.5cmです。 |